La reproducción sexual es una de las vías de perpetuación de los genes, ya que aporta ventajas para la conservación y evolución de las propias unidades hereditarias. Así que el sexo, sea condición orgánica o funcional, representa uno de los mecanismos más importantes para la vida. Sin embargo, las formas asexuales y parasexuales de reproducción de los hongos se han conservado, lo que puede representar una ventaja evolutiva no considerada debidamente en los estudios de evolución de los seres vivos. Su conservación, muy amplia en este reino de los hongos, podría significar que dota a los organismos de características adaptativas importantes.

Palabras clave: Evolución rápida, parasexualidad, hongos, reproducción, sexualidad.

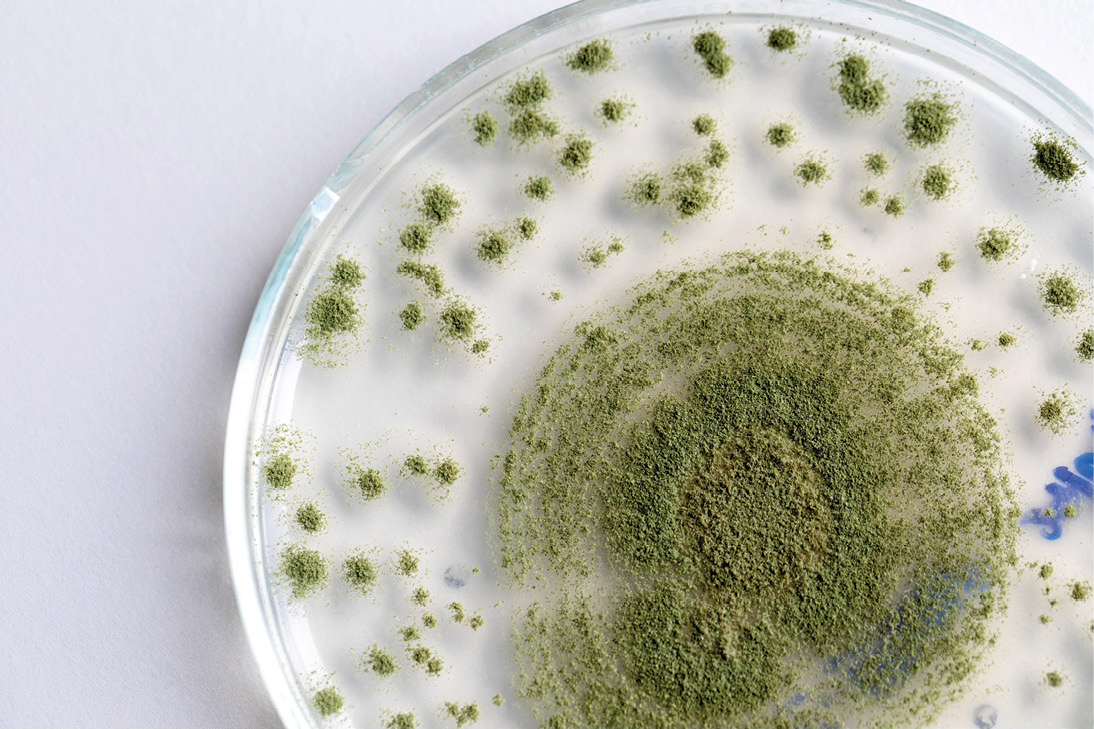

Karla Morelia Díaz-Tapia María Guadalupe Zavala-Páramo Horacio Cano-Camacho Cuando hablamos de sexo, frecuentemente asumimos que el concepto se refiere específicamente a la actividad sexual en humanos. Pero en realidad, el sexo tiene que ver con una condición orgánica en animales y otros seres vivos que responde a factores genéticos, bioquímicos y fisiológicos que aseguran su reproducción y permanencia en el tiempo. Cualquier organismo que no se reproduce desaparece, es decir, su dotación genética no pasa a las siguientes generaciones. Los genes son las unidades fundamentales para la evolución de los seres vivos y los organismos de cualquier tipo son los vehículos utilizados por los genes para perpetuarse a sí mismos, de manera que la reproducción es la vía para que estos genes se perpetúen. El sexo, o, mejor dicho, la reproducción sexual, es una de las vías de esta perpetuación que aporta ventajas para la conservación y evolución de los propios genes. Así que el sexo, sea condición orgánica o funcional, representa uno de los mecanismos más importantes para la vida. ¿De qué se trata entonces? En general, los organismos eucariotas tienen dos copias de su información genética (dos copias de cada gen) organizados en cromosomas dentro del núcleo de cada célula y, por ello, decimos que son diploides, pero la reproducción sexual implica que cada individuo transmite solo una copia de sus genes a través de los gametos o células sexuales (óvulos y espermatozoides) que, por tanto, son haploides y que, cuando se fusionan en la fecundación, generan una célula que contiene un genoma con dos copias (diploide), una de cada padre, a partir de la cual se desarrolla el nuevo individuo. La combinación de los genes de los dos individuos permite la conservación de la especie, pero también permite una variación genética necesaria para la adaptación al ambiente y sus posibles cambios a lo largo del tiempo. La reproducción sexual desempeña un papel fundamental en la conservación de los rasgos en una población que se mezclan y combinan, conservando a la especie. Sin embargo, la combinación del material genético de ambos progenitores genera nuevas y únicas combinaciones, lo que mantiene la diversidad genética de una población y de la especie. Nosotros mismos no somos clones de uno de nuestros padres, ni siquiera una simple combinación de ambos, somos una combinación nueva y única de genes, lo que nos diferencia de ellos y de nuestros hermanos y esto se pondrá a prueba en el ambiente, de manera que seremos más capaces de sobrevivir y evolucionar como especie. Dicho esto, debemos entender que, como nosotros los humanos, los hongos, que también son eucariotas, igualmente tienen sexo. De acuerdo con los análisis evolutivos más recientes, donde se han utilizado los genomas de los diferentes grupos de organismos eucariotas para establecer sus relaciones filogenómicas, los hongos, los animales y algunos organismos unicelulares flagelados integran un supergrupo al que se ha llamado Opisthokonta. Los hongos son organismos pluricelulares, tienen un cuerpo de estructura filamentosa (hifas) y ramificada llamada micelio, donde las células rodeadas por una pared celular se organizan una tras otra. Así, para cada especie de hongos, existen grandes poblaciones de individuos distribuidos en el planeta, tal y como ocurre con nosotros y otras especies con individuos pluricelulares. Cuando vemos el micelio de un hongo crecido en cultivo en el laboratorio, estamos viendo a un individuo, no a una colonia de individuos, como lo sería en un cultivo de bacterias. Solo por mencionar una característica que comparten los hongos con los animales, está la presencia de quitina en sus paredes celulares, un polisacárido que también presentan algunos animales invertebrados en sus exoesqueletos, como los insectos, las arañas y los crustáceos donde se clasifican los camarones, cangrejos y cochinillas de tierra entre otros. Respecto a la abundancia de hongos en el planeta, se estima que hay cerca de 700 000 especies; sin embargo, otros cálculos estiman cerca de 9 000 000 de especies. El reino de los hongos agrupa a un inmenso número de individuos distribuidos en una gran diversidad de especies, la mayoría microscópicas, como las levaduras y mohos, con millones de especies. De la misma manera, encontramos miles de especies de hongos macroscópicos, los del cuerpo fructífero «típico» de hongo. Los hongos saprófitos, que se alimentan de materia muerta, tienen una distribución en todo el planeta, pero hay especies y formas de distribución restringida o endémica, en particular las simbióticas y parásitas, todas ellas ligadas a un determinado hábitat o bioma. Hasta hace algunos años, se creía que la mayoría de los hongos eran asexuales porque no se les encontraban los procesos de la reproducción sexual clásica y, por ello, se decía que eran «imperfectos». Es importante decir que, sin que dejen de ser eucariotas, en muchas de las especies de hongos el genoma está constituido por un único grupo de genes, por lo que son haploides; sin embargo, se reproducen y transmiten sus genes, por lo cual se creía que los hijos son clones de sus padres, es decir, que los genomas son idénticos. Actualmente, gracias a la secuenciación de los genomas de los hongos, sabemos que cuentan con los genes involucrados en la meiosis, un proceso bien conocido en el que los dos grupos de genes de las células sexuales en cada individuo diploide intercambian genes o se recombinan, algo que es indispensable para la producción de los gametos. Así, la presencia de tales genes para la meiosis sugirió que, como la mayoría de los eucariotas, los hongos conservan su capacidad sexual. En nuestro laboratorio trabajamos con Colletotrichum lindemuthianum, el hongo responsable de la enfermedad de la antracnosis de los cultivos de frijol a nivel mundial. Durante muchas décadas, a este hongo patógeno se le clasificó como uno del grupo de los deuteromicetes, donde se ponía a los hongos «imperfectos», asexuales. Pero, cuando se comparó genéticamente con otro hongo raramente detectado en la naturaleza y clasificado como Glomerella cingulata, en el cual se identificó ciclo sexual, se encontró que ambos hongos son de la misma especie. Ahora, nuestro hongo se clasifica en el grupo de los ascomicetes, hongos con ciclos sexuales completos, pero también asexuales. Es probable que la mayoría de estos organismos tengan, como el nuestro, perfectamente conservada su vida sexual, que es difícil de identificar, y que haya otros hongos que anden por allí con otros nombres, pasando de anónimos. La asexualidad o transmisión de genes unisexuales es un rasgo muy constante y conservado en muchas especies de hongos con genomas haploides. En general, se produce la formación de esporas que son asexuales porque no han pasado por el proceso de la meiosis y, por ello, contienen una copia haploide del genoma del padre. Así, hay esporas producidas en algunos hongos en estructuras multicelulares conocidas como esporangios. En este caso se encuentran los zigomicetos, por ej. Rhizopus sp., un patógeno de plantas. En otra variante se forman conidias, esporas asexuales que se producen en estructuras llamadas conidióforos. Un ejemplo de hongos con conidias son los de los géneros Aspergillus sp. y Penicillium sp. Luego tenemos a los esclerocios, estructuras compactas y resistentes que contienen células del padre que pueden sobrevivir en condiciones adversas y luego germinar para formar nuevos individuos cuando las condiciones son favorables. Como ejemplo, el género de hongos patógenos del suelo Rhizoctonia sp. produce esclerocios. Por otro lado, algunos hongos pueden reproducirse asexualmente a través de la gemación, un proceso en el que se forma una yema o una protuberancia en el cuerpo del hongo que luego se separa y se convierte en un nuevo individuo. Esto es común en levaduras como Saccharomyces cerevisiae, el hongo que se utiliza en la fermentación de alimentos y bebidas como el pan, el vino y la cerveza. Finalmente, en algunos hongos, la fragmentación del micelio o de las estructuras fúngicas puede dar como resultado la formación de nuevos individuos. Este proceso es común en hongos que crecen en el suelo asociados a las raíces de las plantas, como los hongos micorrícicos. Se cree que la asexualidad de los hongos podría ayudar a preservar configuraciones genómicas de poblaciones bien adaptadas y una diversidad genética que pudiera promover la adaptación a diferentes nichos ambientales muy estables o que cambian muy lentamente. Esto sería válido en los hongos patógenos, cuyos huéspedes varían poco. Por ejemplo, en la agricultura de monocultivos y extensiva, donde los candidatos a ser infectados realmente tienen poca diversidad genética debido a la alta selección de sus cualidades provocadas por la domesticación. En los agroecosistemas, la transmisión de patógenos entre las plantas es muy eficiente y conduce al desarrollo de alta virulencia en la población patógena, algo que no se observa en la naturaleza. Lejos de mostrar problemas por ausencia de la reproducción sexual que aporta diversidad genética, hay especies de hongos haploides «asexuales» que muestran plasticidad genómica con una gran capacidad para adaptarse a los cambios de su huésped, si son patógenos, y/o adaptación a los cambios en el ambiente. Es decir, que se transmite diversidad genética a la progenie. Esta diversidad genética se debe a la reproducción por medio de mecanismos conocidos como parasexuales. La parasexualidad implica la fusión de células haploides o «anastomosis» entre las hifas o entre las conidias, formando células en fase diploide donde se favorece el intercambio del material genético y de organelos. En este proceso se puede producir diversidad genética debido a que ocurre la reducción del número de cromosomas a través de una pérdida aleatoria, pero también su incremento. Además, ocurre la recombinación de genes y el estado diploide es un motor para la evolución. Nuestro hongo C. lindemuthianum presenta reproducción parasexual que produce «rearreglos genómicos» por la modificación del número de cromosomas. El análisis de diferentes individuos de la especie muestra variación en el número de cromosomas. Los rearreglos genómicos también se han reportado en Aspergillus nidulans y, más recientemente, en Candida albicans. Así que, la persistencia de modos asexuales y parasexuales de reproducción generan muchas interrogantes, como ¿Por qué se conservan, e incluso son dominantes en muchas especies a pesar de que se tiene la reproducción sexual? ¿Implican estas formas de reproducción asexual alguna ventaja evolutiva? Resulta muy interesante descubrir que algunos de los principales hongos patógenos del humano, como Candida albicans, un hongo oportunista que puede provocar candidiasis, vaginitis, aftas y está asociado con el desarrollo de cáncer, así como Cryptococcus neoformans, un patógeno que se transmite a través de las heces de palomas y otras aves y que provoca meningitis, criptococosis pulmonar y neumonía aguda atípica, a la par que su capacidad de reproducción sexual, han retenido su capacidad de reproducción asexual, lo que ilustra muy bien una evolución convergente y la complejidad de los organismos patógenos, tanto de plantas como de animales, donde los hongos representan tal vez el grupo más interesante y desconocido, y se estima que pueden estar en la base de pandemias futuras.

Calo S.R., Billmyre B. y Heitman J. (2013). Generators of phenotypic diversity in the evolution of pathogenic microorganisms. PLoS Pathog, 9(3), e1003181 https://www.researchgate.net/publication/236106105_Generators_of_Phenotypic_Diversity_in_the_Evolution_of_Pathogenic_Microorganisms#fullTextFileContent Rodríguez-Guerra R., Ramírez-Rueda M.T., Simpson J. (2004). Capacidad de anastomosis de cepas del hongo Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Scrib., agente causal de la antracnosis del frijol (Phaseolus vulgaris L.). Revista Mexicana de Fitopatología, 22(1), 37-43. https://www.redalyc.org/pdf/612/61222106.pdf

Resumen

Estudiante del Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Biológicas,

opción Biotecnología Molecular, Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, FMVZ,

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Profesora e investigadora adscrita al Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, FMVZ,

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Profesor e investigador adscrito al Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, FMVZ,

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.El sexo, una forma de reproducción de los organismos

¿A qué grupos de eucariotas se parecen más los hongos?

¿Y qué tan grande es el número de especies de hongos?

Entonces, ¿los hongos, por ser eucariotas, se reproducen sexualmente?

¿En qué consiste la reproducción asexual de los hongos?

Pero, hay otra opción: la parasexualidad

La vida sexual de los hongos

Año 14 / Número 80 / 2025

RECIBIDO: 01/02/2025; ACEPTADO; 21/03/2025; PUBLICADO: 14/05/2025