Los organismos que habitan en un mismo lugar presentan una relación que se denomina interacción ecológica, la cual se lleva a cabo entre individuos de diferentes especies o entre la misma especie. Las interacciones ecológicas pueden ser mutualistas, de competencia e incluso el parasitismo. Su importancia es tal, que de estas depende la biodiversidad del planeta. En este artículo te hablaremos de la interacción mutualista y su esencialidad durante la polinización y la dispersión de semillas, y cómo estas dependen de múltiples factores. Su estudio es sustancial para entender cómo funcionan los ecosistemas.

Palabras clave: dispersión de semillas, interacciones ecológicas, mutualismo, polinización.

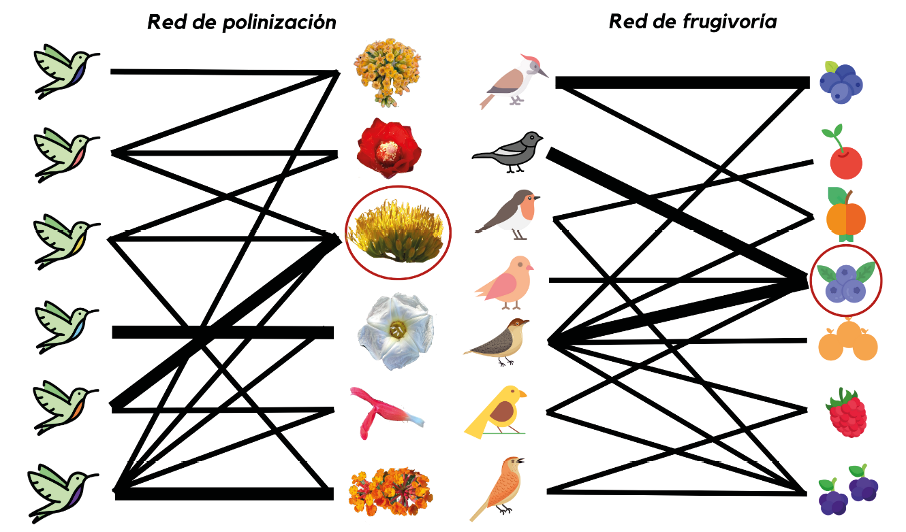

Gabriel López-Segoviano Laura Edith Núñez-Rosas Las interacciones ecológicas son relaciones entre organismos que viven en un mismo espacio y pueden ser entre individuos de diferentes especies o entre la misma especie. Estas interacciones pueden ser mutualistas, de competencia e incluso el parasitismo; todas son importantes, ya que de ellas depende la biodiversidad del planeta. Pero, ¿sabes qué es el mutualismo? En una relación mutualista, ambos interactuantes resultan beneficiados. Por ejemplo, durante la polinización, el polinizador recibe alimento, mientras que las plantas son polinizadas. Otro ejemplo es la dispersión de semillas. Un animal se alimenta mientras lleva las semillas a otros sitios para que puedan germinar lejos del árbol de origen. Sin embargo, estas interacciones van a depender de múltiples factores, como la disponibilidad de recursos (flores que haya disponibles), la cantidad de energía (néctar que ofrece una planta), el clima, e incluso su forma. Es debido al estudio de redes de interacciones que podemos tener un panorama más claro de cómo son estas interacciones, así como entender un poco más la manera en que funcionan los ecosistemas. La polinización y la dispersión de semillas son dos procesos mutualistas que les permite a las plantas dispersar sus genes; alrededor de un 90 % de las especies de árboles y arbustos tropicales dependen de algún animal para la polinización de sus flores y la dispersión de sus semillas. A cambio de la dispersión de sus genes por los diferentes hábitats, las plantas ofrecen un néctar rico en azúcares para los polinizadores y un fruto carnoso, este también rico en azúcares para los frugívoros (animales que comen frutos). Pero, ¿por qué estas interacciones mutualistas son importantes? La respuesta está en que los ecosistemas funcionan gracias a ellas. Existe un gran número de especies polinizadoras y dispersoras; sin embargo, las aves son uno de los principales grupos de vertebrados que desempeñan ambos trabajos. En México, las principales aves polinizadoras son los colibríes, que pertenecen a la familia Trochilidae. Los colibríes son polinizadores de un gran número de especies de plantas, aunque existen varias especies de aves que pueden polinizar indirectamente. Todas las especies de colibríes (59 en México y 360 en el mundo) son nectarívoras, aunque comen pequeños artrópodos (arañas, mosquitos, etc.) para obtener proteínas. Por otra parte, las especies que se alimentan de frutos pertenecen a muchas familias, algunas emparentadas y otras no tanto. Al igual, la dependencia por este alimento puede variar entre las diferentes especies. Por ejemplo, para una especie omnívora (que come de todo), las frutas son solo una pequeña porción en su dieta, mientras que, para otras, la fruta es su principal alimento; hay especies que solo consumen frutas durante su migración de invierno, tal es el caso del ave Vireo Gorjeador. Las aves frugívoras necesitan añadir proteína a su dieta, por lo cual también se pueden alimentar de insectos. Hay que resaltar que, tanto las especies que se alimentan de frutas como las que se alimentan de néctar, son muy susceptibles a los cambios en la disponibilidad de recursos florales y frutales, por lo que la pérdida del bosque y los cambios en el clima pueden afectar el suministro de recursos y con ello disminuir las poblaciones de aves. En este sentido, identificar las especies de plantas que sirven de alimento a las aves es el primer paso para lograr la conservación de los ecosistemas y sus funciones. Siguiendo con la analogía de las redes de información, se requiere que una información sea distribuida al mayor número de personas, por lo que busco a alguien que mantenga un gran número de enlaces con otros. En este sentido, las especies clave dentro de las redes de interacciones ecológicas son las que presentan un gran número de enlaces con muchas especies, es decir, se conectan más. Dicho de otra forma, las plantas que sirven de alimento al mayor número de especies frugívoras o nectarívoras, conectan más. No solo los enlaces son importantes, también lo es la intensidad de las interacciones; es decir, el número de visitas de las especies a esa planta, ya que puede haber especies de plantas que sean visitadas pocas veces (por ejemplo, 10 veces), pero por varias especies y otras que son visitas por pocas especies, pero con un gran número de visitas (por ejemplo, 100 veces). Así, las especies de plantas clave mantienen la conexión de la red y sirven de alimento a un gran número de aves, por lo que conocer a las especies que pueden mantener la comunidad de aves y sus funciones en los ecosistemas es muy valioso. Es importante considerar algunas características de las especies de plantas independientes del análisis de redes. Por ejemplo, si son especies nativas de la región o son exóticas (es decir provienen de otro ecosistema o incluso de otra parte del mundo), ya que es un punto crucial si queremos mantener o restaurar las funciones de un ecosistema; «no podemos seguir incluyendo especies exóticas en los planes de reforestación». Otro punto importante son las características de las especies, como tipo de crecimiento, temporalidad de las flores y frutos, abundancia, morfología y calidad de sus recursos (frutos/flores). Además, esto puede ir acompañado de estudios posteriores de germinación y de propagación de estas plantas. Establecer las características que estructuran las redes de interacción es una pregunta básica en el estudio de las comunidades. Sin embargo, este conocimiento puede servir como apoyo ante la pérdida de hábitats y los cambios ambientales producto del calentamiento global, ambos como consecuencia de las actividades humanas. Por ejemplo, en el centro-occidente de México, el cultivo del aguacate (Persea americana) se ha asociado con la pérdida de la cobertura de los bosques templados en México, principalmente, en el estado de Michoacán, el primer productor mundial de aguacate y el más afectado por el cultivo. Por lo tanto, comprender los factores que determinan las interacciones mutualistas a nivel comunitario es clave para establecer estrategias de conservación y manejo de comunidades biológicas y con esto amortiguar los efectos de las actividades agrícolas. Cuando identificamos estas especies de plantas claves, podemos considerarlas en los planes de restauración de las comunidades ecológicas y sus funciones. Por ejemplo, en México tenemos lugares de aprovechamiento forestal, manejo silvopastoril y prácticas agroecológicas, por lo que, si promovemos la inclusión de las plantas clave, podemos i) aprovechar nuestros recursos de manera sostenible y ii) mantener las funciones como la polinización y la dispersión de semillas. Con esto podemos garantizar la obtención de recursos y espacios «amigables» para nuestros polinizadores y dispersores. Asimismo, gestionar el uso de plantas clave para mitigar los efectos del manejo y estrategias de reforestación es de vital importancia. Con esto nos referimos a no solo cultivar y sembrar plantas de interés económico en las campañas de reforestación (por ejemplo, pinos y encinos.), sino también a incorporar especies que sirvan para recuperar algunas de las funciones de los ecosistemas como encinos nativos (Quercus spp.), los cuales permiten la captura de carbono y ayudan en la formación del suelo. Por último, es necesario que los conocimientos, producto de la investigación, lleguen a ser implementados tanto en las prácticas productivas como en los planes de conservación de los gobiernos de México. Pero, para lograrlo, se necesita la participación de todos. Somos un equipo y la conservación es responsabilidad de todos.

Bascompte J. y Jordano P. (2008). Redes mutualistas de especies. Investigación y Ciencia, 50-59. https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Bascompte-y-Jordano-2008.pdf Crespo A., Aguilar J.M., Pintado K. y Tinoco B.A. (2022). Key plant species to restore plant–hummingbird pollinator communities in the southern Andes of Ecuador. Restoration Ecology, 30(3), e13557. https://www.researchgate.net/publication/354538920_Key_plant_species_to_restore_plant-hummingbird_pollinator_communities_in_the_southern_Andes_of_Ecuador Jordano P., Vázquez D. y Bascompte J. (2009). Redes complejas de interacciones mutualistas planta-animal. Capítulo 1. En R. Medel, M. A. Aizen, y R. Zamora, Ecología y evolución de interacciones planta-animal (pp. 17-41). Editorial Universitaria. Santiago de Chile. https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2019/02/Medel-Aizen-y-Zamora-2009.pdf

Resumen

Es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa con especialidad en Zoología, con estudios de Maestría y Doctorado en el Posgrado de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI), con investigaciones sobre colibríes bajo la dirección de la Dra. María del Coro Arizmendi. Sus líneas de investigación se enmarcan en el campo de los procesos ecológicos que determinan la estructura de la comunidad de aves, como la migración, el comportamiento de alimentación, la relación animal-planta y factores ambientales. Actualmente es profesor de la Carrera de Ecología en la FESI y lidera un proyecto para identificar las especies clave de plantas polinizadas y dispersadas por aves y posteriormente incorporarlas a las estrategias de conservación y restauración de los ambientes perturbados de los bosques templados del centro de México.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Es Ingeniera en Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara, con estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha realizado una estancia posdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y otra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Su línea de investigación está enfocada al estudio de la reproducción de los colibríes, así como las interacciones con sus recursos naturales.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Polinización y dispersión de semillas ¿Por aves?

¿Quién se conecta más? Especies clave

¿Para qué nos sirve identificar las especies clave?

¿Cómo nos conectamos? Polinizadores y dispersores

Año 13 / Número 78 / 2024

RECIBIDO: 30/06/2023; ACEPTADO: 15/02/2024; PUBLICADO: 31/01/2025