Patricia Serna-González

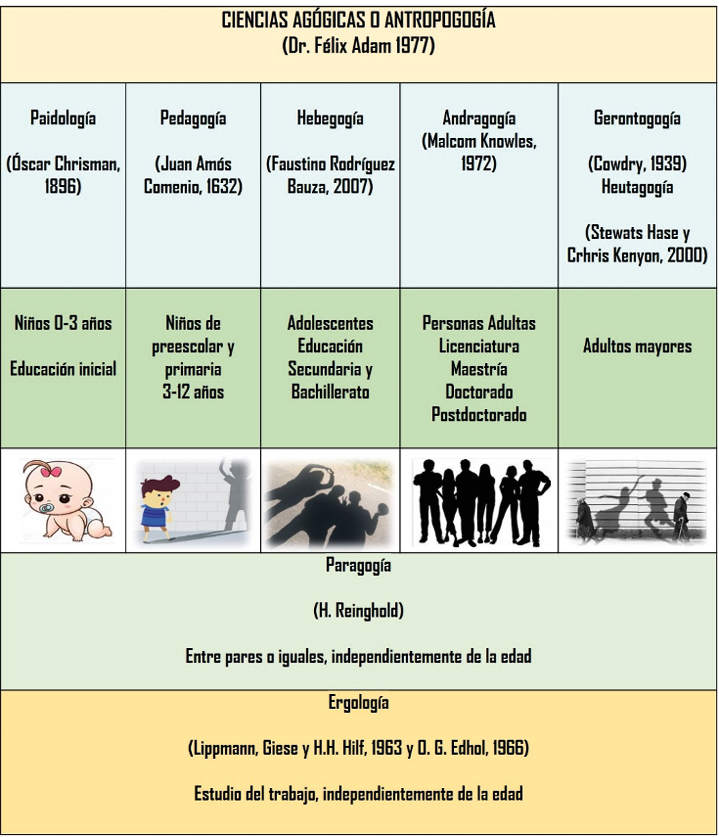

Repensar las ciencias agógicas es la intención de este escrito, el cual se deriva de una vivencia ocurrida una tarde entre reflexiones de divulgación científica. Inicio diciéndoles que Martina, profesora e investigadora de Educación Superior, señalaba al auditorio que ella en alguno de sus talleres enseñaba los dos tipos de peces que existen, los que cuentan con una estructura de cartílago y los que la tienen compuesta de hueso. Pero también en sus intervenciones indicaba que «Los profesores universitarios no sabemos de pedagogía» y que, para el buen diseño de talleres y para una óptima enseñanza, los divulgadores requerimos y acudimos al apoyo de nuestros amigos pedagogos para hacerlos más creativos. Mientras transcurría la tarde con ejemplo de dos talleres totalmente diferentes (uno interactivo y uno tradicional), cautivando a su auditorio que cursaba el diplomado de divulgación de la ciencia en su emisión 2024, yo ratificaba esa frase reiterada en innumerables ocasiones por Martina: «¡Los universitarios no saben de pedagogía!» Internamente me dije: «Sí, Martina tiene razón. Los profesores universitarios no saben de pedagogía, al menos la mayoría». Una de las razones tiene que ver con los mecanismos de contratación, donde los requisitos se orientan más a la formación profesional de los diversos campos de conocimiento que existen en el mundo, así como de las carreras que ofertan las instituciones y no con la formación docente. Es suficiente con que dominen el contenido de su área y campo de conocimiento para que se conviertan en profesores universitarios. No obstante, en algún momento de su vida profesional descubren que tener elementos para enseñar, entender cómo se aprende, quién es quien aprende, dónde, cuándo, con qué, para qué, por qué, entre muchos otros indexicales, también es importante. Entonces, reconocen que se requieren las bases de las ciencias agógicas y se forman en ellas, las cuales conforman la antropogogía. En 1977, el Dr. Félix Adam, en su libro Andragogía. Ciencia de la educación de adultos: Fundamentos teóricos, enunció el término antropogogía, mismo que definió como «la ciencia y arte de instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier periodo de su desarrollo psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica y social» (Adam, 1977, p. 42). Muchos años después, la misma idea surgió, pero ahora con el título de ciencias agógicas, que coincidentemente tienen la misma concepción aplicativa. En dichas ciencias encontramos la paidología, la pedagogía, la hebegogía, la andragogía, la gerontogogía y la heutagogía. A continuación, describo cada una de manera general por etapa de vida: Paidología: Se enfoca en el desarrollo intelectual y físico de los recién nacidos y hasta los tres años de edad. El término lo acuñó el estadounidense Óscar Chrisman en 1896, aunque en su origen lo enfocó al estudio de niños y adolescentes. Rousseau y Lev Vigotsky contribuyeron al desarrollo de las ciencias agógicas. Pedagogía: Estudia la enseñanza y el aprendizaje en niños de 3 a 12 años, en preescolar y primaria. Fue creada por Juan Amós Comenio, considerado el padre de la pedagogía. Es interdisciplinaria y, en el siglo XVII, se enfocaba en la investigación y en las teorías educativas de todas las etapas de la vida. Hebegogía: Introducida por Faustino Rodríguez Bauza en 2007, se enfoca en el estudio de la educación en la adolescencia y la transición a la adultez; existe poca literatura al respecto. Andragogía: Aportada por Malcolm Knowles en 1972, es una teoría de la educación de los adultos. Especialmente, Knowles analizó la autorrealización, formas de aprender, tareas, problemas, motivadores externos e internos, autoconcepto, acumulación de experiencias y disposición al aprendizaje para tareas sociales y aprendizaje centrado en problemas. Para los adultos mayores contamos con dos ciencias, a saber, la gerontogogía y la heutagogía. Pero, ¿cuál es la diferencia si las utilizamos para la educación en una misma etapa de la vida? La gerontogogía es una disciplina científica que estudia el envejecimiento, la vejez y al adulto mayor bajo la perspectiva biológica, psicológica y social. Entre sus objetivos más importantes destacan: a) la promoción y el fomento de un estilo saludable de vida para un envejecimiento activo; b) prevención de daños a la salud; c) estudio de procesos intergeneracionales y familia; d) implementación de estrategias de intervención, e) garantizar la calidad y la accesibilidad a los servicios de salud gerontológicos; f) implementación de estrategias de cambio en seguridad social y políticas públicas. La heutagogía, acuñada por Stewart Hase y Chris Kenyon en el 2000, es una teoría del aprendizaje que se centra en la autonomía del estudiante adulto en su proceso de aprendizaje. Esta teoría se basa en el concepto de aprendizaje autodeterminado, donde el estudiante toma el control y las decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje, incluyendo el contenido, las metodologías, los recursos y los tiempos, lo cual potencia su aprendizaje según sus necesidades, desafíos y curiosidad. Por medio de las transformaciones en las telecomunicaciones e Internet, los adultos pueden personalizar su aprendizaje de manera más independiente. La heutagogía se considera un nivel avanzado o una evolución de la pedagogía y la andragogía, siendo estas tres etapas complementarias para el desarrollo de la persona en un proceso de aprendizaje activo. En resumen, la heutagogía destaca la importancia de la autonomía del estudiante adulto en su proceso de aprendizaje, permitiéndole tomar el control de las decisiones sobre cómo y qué aprender. Además, se han incorporado a las ciencias agógicas, dos ciencias que estudian la educación entre pares y la educación para el trabajo: la paragogía y la ergología. Esta última halogrado crear un campo propio de estudio. Paragogía.Término introducido por H. Reinghold, el cual se enfoca en el aprendizaje cooperativo entre pares o co-aprendices, independientemente de cómo se aprende o se enseña en cada edad. Este enfoque se caracteriza por el estudio crítico y la práctica de aprendizaje entre iguales, donde los participantes colaboran activamente en la cocreación de sus entornos de aprendizaje. Este concepto, emergente en el ámbito educativo global, destaca la importancia de la colaboración entre pares como un elemento fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se basa en la idea de que el aprendizaje con frecuencia está en el centro de los procesos de producción entre pares, lo que implica una dinámica activa y participativa en la construcción del conocimiento. Independientemente, si estos pares no tienen la misma edad, son pares en área de conocimiento, en campo de acción, entre otros. Ergología (Lippmann Giese y H.H. Hilf, 1963 y O.G. Edhol, 1966). En muchas etapas de la vida los seres humanos trabajamos. Cómo aprendemos a trabajar o cómo se enseña a trabajar, es un área de la que se encarga la ergología, y lo hace desde diversas perspectivas, incluyendo aspectos biológicos, mecánicos, organizativos y valorativos. Abarca el estudio general del trabajo y su entorno laboral, considerando aspectos como las condiciones laborales, las técnicas de trabajo, la organización del trabajo y su valoración. Se divide en dos direcciones, la primera, representada por Lippmann Giese y H.H. Hilf, que amplía el ámbito de esta ciencia al incluir aspectos como las relaciones laborales, el desarrollo laboral, el rendimiento y la valoración en el contexto del trabajo. Los profesores universitarios no tienen que saber de pedagogía, pero sí requieren conocer de hebegogía y de andragogía, lo que facilitaría su labor docente. Así que le damos la razón completa a Martina, a quien le recordamos que el ser docente es complejo, puesto que además de trabajar enseñando a estudiantes (planear, enseñar, evaluar, etc.), tiene que llevar a cabo investigación, tutoría, extensión y difusión universitaria, divulgación, trabajo social, entre muchas otras funciones que caracterizan al profesor universitario del siglo

Adam F. (1977). Andragogía. Ciencia de la educación de adultos: Fundamentos teóricos. Caracas, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Publicaciones de la Presidencia.

Profesora e investigadora de la Facultad de Psicología,

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Entonces, ¿los profesores universitarios sabemos de pedagogía?

¡Los docentes universitarios no saben de pedagogía!

Año 14 / Número 82 / 2025