Las infecciones del sistema nervioso central son un problema de salud pública grave, causadas por diversos patógenos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Estas infecciones pueden manifestarse con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, el análisis del líquido cefalorraquídeo, entre otras pruebas; el tratamiento depende del patógeno causal y la gravedad de la infección, e incluye antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, además de medidas de soporte. Las vacunas han reducido la incidencia de infecciones con diversas bacterias y hongos, desarrollándose nuevos antibióticos y antifúngicos más efectivos. Los desafíos a los que se presenta la medicina actualmente son la aparición de patógenos resistentes a antibióticos, alta morbimortalidad y dificultad para el diagnóstico de algunas infecciones.

Palabras clave: Cerebro, infecciones, líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso central.

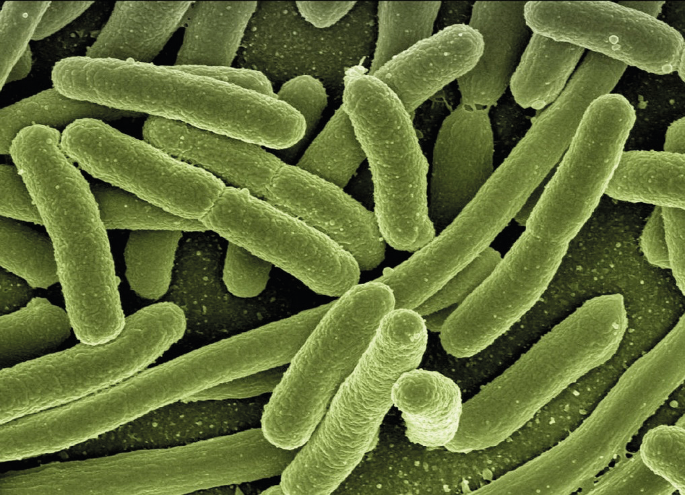

Omar Mar-Herrera Las infecciones que afectan al Sistema Nervioso Central (SNC) constituyen un serio riesgo para la salud, pudiendo ser potencialmente letales y originadas por diversos agentes patógenos, tales como bacterias, virus, hongos y parásitos, los cuales poseen distintos mecanismos de acción y dan lugar a infecciones específicas con características propias. Entre las infecciones se encuentran la meningitis, la encefalitis y los abscesos cerebrales, las cuales representan un desafío considerable para los profesionales médicos debido a su elevada tasa de mortalidad y morbilidad, así como a las complejidades inherentes a su tratamiento. La epidemiología de las infecciones neurológicas presenta un panorama complejo y cambiante, moldeado por diversos factores como el tiempo, la ubicación geográfica, la edad, la raza, las condiciones médicas subyacentes, los mecanismos de contagio, el estado de vacunación y el uso inadecuado de medicamentos; la distribución geográfica y la prevalencia de estas enfermedades se ven afectadas por factores ambientales, socioeconómicos y demográficos, mientras que la susceptibilidad individual está influenciada por la edad, la raza, la presencia de comorbilidades y el estado inmunológico; mientras que los mecanismos de transmisión varían según el patógeno, incluyendo el contacto directo, vectores, aerosoles y alimentos o agua contaminados. La vacunación y las medidas de salud pública son esenciales para la prevención, pero el uso inapropiado de antibióticos y la automedicación pueden exacerbar el problema. La comprensión profunda de esta compleja dinámica epidemiológica es fundamental para el desarrollo de estrategias efectivas de control y tratamiento, especialmente en el contexto de un mundo globalizado y en constante cambio. Entre las bacterias más comunes que invaden el cerebro se encuentran Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. Estas bacterias emplean diferentes estrategias para ingresar al SNC. Algunas, como S. pneumoniae, aprovechan el torrente sanguíneo para llegar a las meninges, mientras que otras, como N. meningitidis, pueden colonizar la nasofaringe y desde ahí acceder al SNC por medio del epitelio olfatorio. Una vez dentro del SNC, estas bacterias se adhieren a las meninges, las membranas que rodean y protegen al cerebro y la médula espinal, y proliferan, desencadenando una respuesta inflamatoria que puede dar como resultado daños neurológicos graves. Es importante destacar que cada patógeno bacteriano presenta características únicas que determinan la forma en que infecta el SNC y las manifestaciones clínicas que produce. Por ejemplo, S. pneumoniae tiende a causar meningitis, mientras que N. meningitidis puede ocasionar meningitis y sepsis, una grave infección generalizada. La meningitis bacteriana es generalmente causada por bacterias aeróbicas. Los anaerobios, como Cutibacterium acnes, pueden estar presentes en casos donde existe un absceso meníngeo o un proceso infeccioso similar adyacente a las meninges. Estas condiciones pueden ser el resultado de lesiones traumáticas en la cabeza, prótesis, placas craneales de metal, drenajes de derivación, diabetes mellitus, cirrosis hepática, infarto cerebral y alcoholismo. Los virus, a pesar de su pequeño tamaño comparado con los microorganismos, representan una gran amenaza al invadir las complejas redes neuronales. La encefalitis viral implica una inflamación del tejido cerebral, causada por diversos virus como el herpes simple, el virus de la rabia, el virus del Nilo Occidental y los arbovirus. La meningitis viral es provocada por virus como el enterovirus, el virus de la parotiditis y el virus de Coxsackie, y esta última infección puede dejar secuelas neurológicas a largo plazo, en especial a niños. En cuanto a los hongos, Cryptococcus neoformans es un ejemplo notable de un patógeno fúngico que puede afectar al SNC, la meningitis provocada por este patógeno se asocia comúnmente con pacientes inmunocomprometidos, como aquellos con VIH/SIDA o que reciben terapia inmunosupresora, mientras que Cryptococcus gattii ha sido identificado en individuos inmunocompetentes. Es crucial distinguir entre estas cepas, ya que presentan diferencias significativas en el cuadro clínico y en el enfoque terapéutico requerido. Es fundamental considerar la parasitosis en el diagnóstico diferencial, especialmente en regiones con alta prevalencia. Entre los parásitos más importantes que pueden invadir el SNC, encontramos a Toxoplasma gondii causando toxoplasmosis, Naegleria fowleri causando la meningoencefalitis amebiana primaria, Trypanosoma brucei responsable de la enfermedad del sueño, Cysticercus cellulosae provocando neurocisticercosis, Echinococcus granulosus causando equinococosis quística y Acanthamoeba spp produciendo granulomatosis amebiana. Se puede presentar una amplia gama de síntomas, dependiendo del tipo de patógeno involucrado, la gravedad de la infección, la edad y estado de salud del paciente. Existen algunas características que pueden ayudar a diferenciar entre las diferentes etiologías. La fiebre es un síntoma muy común, independientemente del patógeno causal; la fiebre alta (mayor a 38 °C) es más frecuente en las infecciones bacterianas, mientras que la fiebre moderada (entre 37 °C y 38 °C) puede ser más asociada a infecciones virales y fúngicas. El dolor de cabeza de las infecciones bacterianas suele ser intenso, de tipo pulsátil y empeora con la posición horizontal. En las infecciones virales, el dolor de cabeza puede ser más difuso y menos intenso, mientras que en las infecciones fúngicas suele ser leve o ausente. Las náuseas y los vómitos son síntomas frecuentes en este tipo de infecciones, especialmente en niños; estos síntomas pueden ser más intensos en las infecciones bacterianas y virales. Hoy en día existen estudios que mencionan que las infecciones al SNC pueden causar cambios en el estado mental, como confusión, desorientación, somnolencia e irritabilidad siendo más comunes en las infecciones bacterianas y virales, pero también pueden presentarse en las infecciones fúngicas, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Para diagnosticar estas infecciones, los médicos a menudo recurren a la obtención y análisis del Líquido Cefalorraquídeo (LCR), un líquido incoloro e inodoro, transparente, similar al agua destilada, que se forma principalmente en los plexos coroideos y ventrículos laterales, además se encuentra rodeando el cerebro y la médula espinal. El LCR es esencial para el funcionamiento adecuado del SNC, ya que proporciona nutrientes a las células nerviosas, elimina productos de desecho y, principalmente, actúa como un amortiguador de impactos o lesiones repentinas. El análisis del LCR no es necesariamente diagnóstico, pero puede ser útil en la evaluación de otras afecciones neurológicas, como la hipotensión intracraneal espontánea, la hipertensión intracraneal idiopática, la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré y la neoplasia maligna; sin embargo, durante una infección, el LCR puede contener signos reveladores de la presencia de patógenos, como células blancas (leucocitos) y niveles elevados de proteínas. El cultivo microbiológico del LCR representa una herramienta diagnóstica importante en la lucha contra estas infecciones, ya que esta prueba no solo identifica al patógeno responsable, sino que también permite determinar su sensibilidad a diferentes antibióticos; es particularmente útil para identificar infecciones bacterianas, pero también puede ser utilizado en el diagnóstico de infecciones fúngicas. Además, se complementa con otras pruebas diagnósticas, como el análisis citológico y bioquímico del LCR. Las imágenes cerebrales, las pruebas serológicas, la aglutinación del látex y las pruebas moleculares pueden ayudar a diferenciar entre las causas bacterianas y virales. Gracias a la combinación de estos métodos, se puede obtener una imagen completa de la infección, lo cual permite al médico tomar decisiones terapéuticas más precisas. La realización de una punción lumbar es fundamental. Este procedimiento implica la extracción de una muestra de LCR de la parte baja de la espalda y, aunque conlleva ciertos riesgos, cuando es realizado por manos expertas, la incidencia de complicaciones es mínima. La punción lumbar no se realiza de forma rutinaria, sino que se reserva para situaciones específicas que ameritan una evaluación profunda del SNC. La epidemiología de las infecciones neurológicas es difícil por la creciente amenaza de la resistencia a los antibióticos. Este fenómeno es impulsado por el uso excesivo e inapropiado de antibióticos, tanto en humanos como en animales, lo que permite que los patógenos evolucionen y se vuelvan menos susceptibles a los tratamientos tradicionales. La resistencia bacteriana limita drásticamente las opciones terapéuticas, obligando a los médicos a recurrir a antibióticos de segunda o última línea que, generalmente, son más costosos, tóxicos y pueden tener un espectro de acción más reducido, además, la resistencia a los antibióticos prolonga la duración de las enfermedades, aumenta el riesgo de complicaciones graves y puede conducir a un desenlace fatal.

Codina M.G., De Cueto M., Vicente D., Echevarría J.E. y Prats G. (2011). Diagnóstico microbiológico de las infecciones del sistema nervioso central. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 29(2), 127-134. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0213005X10004222

Resumen

Estudiante de la Licenciatura de Químico Clínico Biólogo

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León.

San Nicolás de los Garza, N.L.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Néstor Casillas-Vega

Profesor Titular e Investigador del Departamento de Patología Clínica,

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo Léon.

San Nicolás de los Garza, N.L.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Microorganismos que invaden el cerebro

Sintomatología de las infecciones

El líquido cefalorraquídeo y su importancia en el diagnóstico

Avances y desafíos persistentes en el manejo de las infecciones

Durante las últimas tres décadas, el campo de la medicina ha sido testigo de avances significativos en prevención y tratamiento. En particular, las vacunas conjugadas dirigidas a los tres patógenos más comunes, S. pneumoniae, N. meningitidis y H. influenzae, han desempeñado un papel crucial en la reducción de la incidencia de estas infecciones. Las vacunas han demostrado ser altamente efectivas en la prevención de enfermedades graves, como la meningitis y la encefalitis, asociadas con estos patógenos. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos fundamentales en el manejo de las infecciones del LCR adquiridas en la comunidad. Uno de los principales desafíos es la aparición de cepas bacterianas que no están cubiertas por las vacunas existentes. Estas cepas emergentes pueden evadir la inmunidad conferida por las vacunas y causar infecciones graves en la población no inmunizada.

Durante las últimas tres décadas, el campo de la medicina ha sido testigo de avances significativos en prevención y tratamiento. En particular, las vacunas conjugadas dirigidas a los tres patógenos más comunes, S. pneumoniae, N. meningitidis y H. influenzae, han desempeñado un papel crucial en la reducción de la incidencia de estas infecciones. Las vacunas han demostrado ser altamente efectivas en la prevención de enfermedades graves, como la meningitis y la encefalitis, asociadas con estos patógenos. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos fundamentales en el manejo de las infecciones del LCR adquiridas en la comunidad. Uno de los principales desafíos es la aparición de cepas bacterianas que no están cubiertas por las vacunas existentes. Estas cepas emergentes pueden evadir la inmunidad conferida por las vacunas y causar infecciones graves en la población no inmunizada.

Ferro R.J. y Makinistian R.L. (2011). El Líquido Cefalorraquídeo. Clínica-UNR-org. https://www.clinica-unr.com.ar/2015-web/Especiales/56/Especiales%20-%20LCR.pdf

Gutiérrez-González R., Boto G.R. y Pérez-Zamarrón Á. (2012). Cerebrospinal fluid diversion devices and infection. A comprehensive review. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 31(6), 889-897. https://doi.org/10.1007/s10096-011-1420-x

Explorando las infecciones cerebrales

Año 14 / Número 79 / 2025

RECIBIDO: 26/06/2024; ACEPTADO: 28/10/2024; PUBLICADO: 14/02/2025